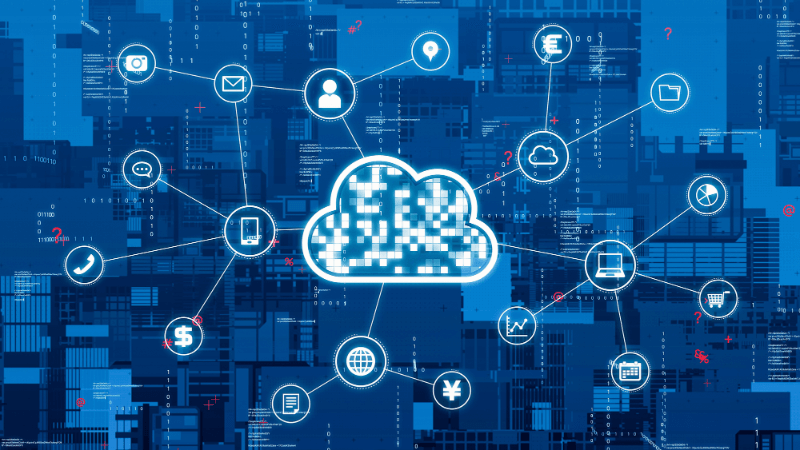

企業が複数のクラウドサービスを活用するのが当たり前となった昨今、異なるシステム間のデータ連携に課題を感じるケースが増えています。そこで注目されているのが「iPaaS」です。

iPaaSは、異なるクラウドサービスやオンプレミスのデータを統合し、業務の自動化を支援するサービスです。

本記事では、iPaaSの基本概念や機能、種類をわかりやすく解説します。さらに、導入メリットや市場動向、おすすめのiPaaSツールもまとめました。企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進に欠かせないiPaaSを理解し、自社に最適な活用方法を見つけるのにお役立てください。

目次 [閉じる]

iPaaSとは

iPaaS(アイパース/Integration Platform as a Service)は、異なるシステムで管理されているデータを統合的に連携するソリューションです。業務の自動化やデータ連携を容易にしてくれます。

クラウドサービスやオンプレミスサーバーなど、サービスの種類や環境に関わらずデータを統合できることが特徴です。

サイロ化するシステムのデータの分断を防ぎ、スムーズなデータ連携を実現できるサービスとして近年注目されています。

iPaaSが注目されている背景

近年、企業のクラウド活用が急速に進んでいます。総務省の調査によると、2023年時点で企業のクラウドサービス利用率は77.7%に達しました。

クラウドサービスの普及が進むなか、各部門が異なるクラウドサービスを導入することでデータが点在し、連携が取れなくなるという問題が生じています。

また、従来のオンプレミスのシステムを維持しながらクラウドサービスを併用する企業も多く、やはりシステム間のデータ連携が課題となっています。

そこで注目されているのが、異なるシステム間のデータを連携できるiPaaSです。業務の効率化やデータ活用の重要性が高まるなか、iPaaSは企業のDX推進に不可欠な存在となりつつあります。

出典:令和5年通信利用動向調査の結果|総務省iPaaSの市場規模

世界のiPaaS市場規模は、2021年の37億ドルから年平均成長率30.3%で成長し、2026年には139億ドルに達する見込みです。日本国内においては、2021年度の28億円から年平均成長率32.7%で成長し、2026年には115億円に達する見込みです。いずれも、高い伸びを予測しています。

グローバル市場で事業を展開する企業は、遠隔地での作業を容易にするため、クラウドソリューションへの投資を増やしています。あらゆる組織でクラウドソリューションやプラットフォームの導入が進み、プラットフォーム統合サービスへの需要は加速しています。

プラットフォーム統合サービスとは、企業が異なるアプリケーションやデータソースを統合し、シームレスなデータフローを実現するためのツールです。iPaaSはその一形態であり、クラウドベースでのデータ統合を簡素化し、企業が複数のシステムを効果的に管理できるように支援します。

このような需要の高まりから、今後も、iPaaS市場は成長していくと予想されます。

出典:iPaaSの市場規模、2026年に139億米ドル到達予測|株式会社グローバルインフォメーション|PR TIMES

出典:ITR Market View:RPA/OCR/BPM市場2022|ITRiPaaSの機能

iPaaSの機能は以下のとおりです。

- データ連携

- 業務フローの自動化

- API管理

- リアルタイムデータ処理

データ連携

異なるシステムやクラウドサービス間でのデータを連携できます。サービスの種類や環境の違いを問わず、以下のようなさまざまなソースからのデータ連携が可能です。

- アプリケーション

- クラウドサービス

- オンプレミスサーバー

- コンテナ

- リポジトリ

業務フローの自動化

業務フローを自動化することが可能です。同じ作業を繰り返すルーティン業務を自動化し、業務の効率化を促進します。たとえば、注文処理から出荷指示までの流れを自動化したり、データ入力などのルーティン業務を自動化したりできます。

API管理

API連携を管理するためのツールが搭載されています。APIは、システム間のデータ連携を可能にする技術ですが、管理が煩雑になることもあります。

iPaaSでほかシステムやアプリケーションとのAPI連携を管理し、パフォーマンスやセキュリティを確保できます。新しいシステムとの統合も、スムーズにおこなえるようになります。

iPaaSの種類

iPaaSの種類は以下のとおりです。

- レシピ型

- ETL / ELT型

- EAI型

- ESB型

レシピ型

レシピ型iPaaSは、あらかじめ用意されたテンプレートを使ってデータを簡単に連携できるiPaaSです。一般的によく使われる連携の処理がレシピとしてはじめから設定されており、レシピを選択するだけでスムーズに連携できます。システム連携の知識が浅くても使いやすいため、専任担当者のいない企業にもおすすめです。

ETL/ELT型

ETL / ELT型は、データを抽出(Extract)、変換(Transform)、保存(Load)するiPaaSです。さまざまなシステムからデータを収集し、特定の場所へ格納したうえで、分析ツールで活用することを目的に使われます。

データ検証やレポート作成に利用しやすく、マーケティングや経営戦略などで大量のデータを扱いたい場合に向いています。

EAI型

EAI型は、「Enterprise Application Integration」を略したものです。企業内の複数のシステムをリアルタイムにつなぐためのiPaaSです。

たとえば、営業部門の顧客管理システムと経理部門の会計システムを連携し、受注情報を即座に反映させることが可能です。

ESB型

ESB型は、「Enterprise Service Bus」を略したプラットフォームです。

企業内の複数のアプリケーションやシステムを相互に接続し、データのやり取り、流れを効率的に管理します。EAI型と類似していますが、ESB型はバスを介した疎結合をしていることが特徴です。加えて、接続先が多い場合にESB型は有効です。

バスとはデータの変換、メッセージルーティング、サービスの統合を仲介する通信路を意味しており、異なるシステムやアプリケーションをつなぐための中継点の役割を、ESB型は担っています。

iPaaSとRPAの違い

iPaaSとRPAはどちらも業務の自動化を支援するツールですが、役割や使い方が大きく異なります。特定のタスクの自動化に特化しているのがRPAで、データ連携全体を一元管理し効率化するのがiPaaSです。

RPA(Robotic Process Automation)は、パソコン上で繰り返しおこなわれる操作を自動化するツールです。たとえば、データ入力やファイルの移動、メール送信などのルーティン業務を自動でおこなうなどの使い方ができます。

一方、iPaaSはシステム同士をAPIでつなぐことでデータを自動連携するサービスです。複雑なデータ統合や業務プロセスの自動化において、より柔軟でスケーラブルなソリューションを提供します。

たとえば、ソフトウェアを横断する定型業務ではRPAを利用し、API(主にWebAPI)が提供されている場合はiPaaSを活用するといった使い分けができます。また、RPAが収集したデータをiPaaSで別のシステムに連携させ、両者を組み合わせることで、よりスムーズな業務自動化を実現できます。

iPaaSと混同しやすい各サービスとの違い

RPA以外で、iPaaSと混同しやすい各サービスとの違いを解説します。

- iPaaSとPaaSの違い

- iPaaSとSaaSの違い

- iPaaSとFaaSの違い

iPaaSとPaaSの違い

PaaS(パース/Platform as a Service)は、アプリケーション開発のためのプラットフォームを提供するクラウドサービスです。一方、iPaaSは既存のシステムやアプリケーションを連携させるサービスです。

PaaSでは「アプリケーションの開発環境を提供する」ことを目的とします。これに対して、iPaaSでは「すでにあるアプリケーションをつなげる」ことが目的です。いずれもプラットフォームを提供するサービスであり名称は酷似していますが、そもそもの目的が異なります。

iPaaSとSaaSの違い

SaaS(サース/Software as a Service)は、クラウド上で利用できるソフトウェアのことです。たとえば、Google WorkspaceやSalesforceが代表的なSaaSです。

一方iPaaSは、こうした複数のSaaS同士や、オンプレミスのシステムとつなぐためのサービスです。

iPaaSとFaaSの違い

FaaS(ファース/Function as a Service)は、クラウドコンピューティングのひとつの形態です。アプリ開発のコストカットや開発者の負担軽減を目的として使われます。サーバーなどのインフラをクラウドサービスに配置したものです。

FaaSもiPaaS同様、アプリケーション開発のための環境を提供するサービスですが、特定の機能や処理を実行するためのサーバーレス環境を提供します。iPaaSは、異なるシステムやアプリケーションを統合し、データ連携を可能にするサービスです。

iPaaSを導入するメリット

iPaaSを導入するメリットは以下のとおりです。

- 管理業務の手間や人為的なミスを減らせる

- 開発の負担が軽減される

- データを有効活用できる

- 自社サーバーの整備の負担軽減になる

転記業務の手間や人為的なミスを減らせる

iPaaSの導入により、管理業務の手間や人為的なミスを削減できます。手作業によるデータ入力や転記を自動化できるようになるため、整合性を取るための確認作業やミスの手直しも不要になります。

従業員は空いたリソースでより重要な業務に集中できるようになるため、企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。

開発の負担が軽減される

iPaaSを利用することで、開発の負担を大幅に削減できます。あらかじめ用意されたテンプレートやノーコードツールを売りにした製品も多く、プログラミング不要でデータ連携が可能です。IT部門の負担が軽減されるだけでなく、システム統合のスピードも向上します。

データを有効活用できる

データを有効活用できることも大きなメリットです。

iPaaSを導入すると、異なるシステムに散在しているデータを一元管理でき、必要な情報をリアルタイムで取得できるようになります。複数のシステムや部署をまたいだデータ収集が可能となり、分析もスムーズにおこなえるようになるでしょう。

自社サーバーの整備の負担軽減になる

iPaaSはクラウドネイティブのサービスであるため、オンプレミス環境のようにサーバーの管理や保守をおこなう必要がありません。インフラ整備にかかる費用や時間を大幅に削減できます。

特に、リソースが限られたスタートアップ企業にとっては、大きな負担軽減につながるでしょう。

iPaaSを導入するデメリット

導入メリットの多いiPaaSですが、デメリットもあるので押さえておきましょう。

- 専門的な知識が求められるケースもある

- 思わぬ追加費用がかかる場合もある

それぞれ解説します。

専門的な知識が求められるケースもある

iPaaSは比較的開発の負担が少ないものの、サービスの種類によっては専門知識が必要となるものもあります。たとえばETL / ELT型、EAI型、ESB型などレシピを使うためには専門的な知識が欠かせません。

ETL / ELT型は、データの抽出、変換、保存のプロセスを理解し、適切に設計するための専門知識が求められます。データの変換処理は複雑です。データの整合性や品質を保つためには、データベースやデータウェアハウスの構造を理解していることが肝心です。

EAI型は異なるシステム間のデータ連携をするため、各システムのAPIやデータモデルに関する理解が求められます。特に、リアルタイムでのデータ統合の際に、システム間の相互作用やデータフローを正しく把握し、適切な統合戦略を立てなければなりません。

ESB型は、複雑なシステム統合をするためのアーキテクチャです。メッセージングやサービス指向アーキテクチャに関する専門知識が求められます。

思わぬ追加費用がかかる場合もある

iPaaSの多くは定額プランを採用していますが、処理量や連携するシステム数に応じて従量課金が発生するケースもあります。データ転送量が多い企業などでは、想定以上のコストがかかることもあるため、契約前に詳細をよく確認しましょう。

また、一部のiPaaSは契約プランによって機能が制限されており、オプションを追加すると費用が膨らむ可能性もあります。できればトライアルで処理量を確認して、予算をシミュレーションすることをおすすめします。。

iPaaSを選ぶポイント

iPaaSを選ぶポイントは以下のとおりです。

- 自社で導入しているシステムに対応しているか

- ITリテラシーに応じたタイプがあるか

- 簡単に対象のシステムとつなげられるか

- 自社のニーズに対応しているか

- 柔軟性・拡張性があるか

- 直感的な操作が可能か

- セキュリティが整っているか

- 導入後のサポートが充実しているか

自社で導入しているシステムに対応しているか

iPaaSを選ぶ際には、既存のシステムやアプリケーションに対応しているかを必ず確認しましょう。どれくらいの数のシステムと連携できるかどうかのチェックも欠かせません。

またiPaaSには、さまざまなシステムと連携するためのコネクターが用意されています。自社のオンプレミスシステムに対応したコネクターが存在するか、また必要に応じてカスタムコネクターを作成できる機能があるかを確認しましょう。

加えて、iPaaSの大きな魅力は、異なるシステムを簡単に接続できることです。事前に用意された「テンプレート(レシピ)」や「コネクター」の種類が豊富かどうかも確認しましょう。

インターフェースのよいシステムを導入することで、迅速にシステムを統合し、業務プロセスの自動化を実現できます。

ITリテラシーに応じた種類を選んでいるか

iPaaSには、ノーコードで操作できるものから、より高度な技術が必要なものまでさまざまなタイプがあります。利用者のITリテラシーに応じて、適切なレベルのiPaaSを選びましょう。

たとえば、ノーコードタイプのものを選ぶことで、知識が少ない場合でも利用しやすい環境を整えられます。

自社のニーズに対応しているか

iPaaSには、多機能なものからシンプルなものまでさまざまな製品があります。自社が求める機能を備えているか、使いやすい管理画面があるかを事前にチェックしましょう。

たとえば、マーケティングデータの統合を目的とする企業なら、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとの連携がスムーズなiPaaSが最適です。

柔軟性・拡張性があるか

iPaaSを導入する際には、柔軟性や将来的な拡張性も考慮する必要があります。たとえば、異なるデータソースや形式を統合できるか、自社のビジネス成長に対して拡張性があるかなどがポイントになります。

特に、成長中の企業や事業拡大を計画している企業では、スケールアップが容易なiPaaSを選ぶことが重要です。多くのSaaSとの連携を想定している場合は、拡張性に優れた製品を選ぶことで、将来の運用負担を軽減できます。

直感的な操作が可能か

iPaaSを選ぶ際には、直感的に操作できるかを確認することも重要です。特に、ITに詳しくない担当者が使用する場合、ドラッグ&ドロップや簡単なボタンで操作ができるものが望ましいです。

また、データの流れを可視化できるUIを備えたiPaaSを選べば、運用の負担を減らせるでしょう。

セキュリティが整っているか

iPaaSでは異なるシステム間で大量のデータをやり取りするため、セキュリティ対策が重要になります。特に、データ暗号化、アクセス制御、監査ログの管理が適切におこなわれているかをチェックしましょう。

特に、個人情報などを扱う企業は、セキュリティ認証を取得したiPaaSを選ぶことが推奨されます。

導入後のサポートが充実しているか

iPaaSを導入した後のサポート体制も重要な選定基準です。トラブル発生時に迅速かつ適切なサポートを受けられるかどうかを確認しましょう。継続的なサポートが充実しているかをチェックすることで、導入後の運用もスムーズになります。

iPaaSのリスクと対処方法

以下では、iPaaSのリスクと対処方法について解説します。

- データセキュリティのリスク

- 設定・管理が複雑になるリスク

- ベンダーロックインのリスク

データセキュリティのリスク

iPaaSは複数のシステム間でデータを転送するため、データ漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。特にAPIを介したデータのやり取りは、適切なセキュリティ対策が講じられていない場合、脆弱性を生む可能性があるため注意が必要です。

対処法として、定期的な監査とモニタリングが効果的です。データの流れやセキュリティイベントを定期的に監査し、リアルタイムでのモニタリングをおこないましょう。潜在的な脅威を早期に発見し、対処することが可能です。

設定・管理が複雑になるリスク

iPaaSの設定や管理は、特に専任のITチームがない組織にとって複雑になるリスクがあります。より広範囲のシステムを、より詳細な条件で、と高度な連携を求めるほど設定や管理は複雑さを増すでしょう。

市場には多くのiPaaSソリューションが存在します。各プラットフォームの機能や操作性を比較し、まずは、自社のレベルに適したものを選ぶことが重要です。事前に構築されたコネクターやテンプレートが豊富なプラットフォームを選ぶことで、統合の複雑さを軽減できるかもしれません。

あるいは、iPaaSの使い方や統合プロセスについての教育を実施することも視野に入れましょう。ITリテラシーを高めることで、より高度な連携にも対応できるようになります。

ベンダーロックインのリスク

特定のiPaaSを長期利用しているうちに、そのベンダーに依存してしまい移行が困難になるケースがあります。たとえば、ベンダー独自の技術やフォーマットを組み込んだシステムを構築している場合に、ベンダーロックインに陥りがちです。

ベンダーロックインが進行すると、コストや機能の制約が生じるリスクに注意しましょう。標準化されたAPIを使用しているiPaaSを選択すると、ベンダーロックインのリスクを軽減できます。独自仕様が少ないほど、ほかのサービスへの移行がしやすくなるからです。

また、ベンダーの異なる複数のiPaaSを使用することで、特定のベンダーに依存しない柔軟なアーキテクチャを構築できます。

3つのiPaaSサービスを紹介

以下では、おすすめのiPaaSサービスを紹介します。

- Workato

- Domo

- ActRecipe

1. Workato

Workatoは、クラウドサービス(SaaS)とSaaSまたはオンプレミス環境をそれぞれつなぎ、ツール間連携を可能にするプラットフォームです。ノーコード、ローコードで連携ができるため、IT人材が不足する日本では高い需要のある商品です。

Workato上で、「SmartDB(※)」と1,000種類以上のアプリケーションやERP・基幹システムとの連携が可能です。この連携により、ERP・基幹システムを含む業務プロセス全体のデジタル化と業務のオートメーション化がノーコードで実現します。

※「SmartDB」:ワークフローとWebデータベース機能を備えたノーコード開発プラットフォーム。フレキシブルな開発や改修に対応しづらいERP・基幹システムのフロント業務を含む、幅広い業務のデジタル化に対応。

2. Domo

Domoは、Integration Cloudを提供するiPaaSです。データの統合や接続、ガバナンス、ロジスティクスに関する課題解決をサポートするIntegration Cloudを提供しています。企業のデータを一元化し、リアルタイムで分析するための基盤を整えられるため、マーケティングや経営判断に役立ちます。

「SmartDBコネクター」を利用すれば、Domoから「SmartDB」 APIに接続し、「SmartDB」上のデータを取得可能です。各部門の情報をスムーズに統合し、データドリブンな経営を実現できます。

3. ActRecipe

ActRecipe(アクトレシピ)は、難しいシステム間連携をだれでも利用できるように設計された、レシピ型のiPaaSです。IT担当者でなくても、最短即日からSaaSを連携して業務を自動化できます。

また、連携だけでなく、SaaSデータのバックアップや異なるSaaSへのデータ移行にも活用可能。SaaSの運用を効率化したい企業におすすめです。

iPaaSの活用事例

アイダ設計さまは、デジタル化による業務効率化のために「SmartDB」を活用していました。さらなる効率化にはレガシー化したERPとSalesforceの連携が必要となり、iPaaSのWorkatoを導入しました。

同社が「SmartDB」を導入していたのは、紙の文書に依存した業務プロセスによる非効率化を解消するためです。

フォーム作成の自由度が高く、自動採番が可能であるという要件を満たしていたこと、さらに、業務を熟知している現場の社員が自ら開発運用できる使いやすさが「SmartDB」を選ぶ決め手となりました。実際に、開発経験のない現場社員が3ヵ月でアプリケーションをリリースしています。

「SmartDB」を導入して1年半以上が経過した時点で、以下の効果があったといいます。

- 年間約13万2,000枚の紙資源を削減

- 年間約1,655時間の業務時間を削減

- 業務のデジタル化を現場で推進できるデジタル人材を輩出

なお、APIを利用して連携する案もありましたが、専門知識や開発スキルを要することから現実的ではなかったといいます。そこで、Workatoを導入し、レガシーERPやSalesforceを連携してさまざまな業務の効率化を実現しました。特に、データ転記作業が自動化された申請業務においては、年間720時間の業務削減に成功しました。

今後はWorkatoの利用範囲を拡大し、オンプレミス環境との連携やアカウント管理業務の効率化を目指しているといいます。また、Workatoのスキルを習得した人材育成にも注力しており、さらなる業務効率化を目指す方針です。

導入事例の詳細はこちら「SmartDB」 × iPaaSで業務の自動化を加速!

「SmartDB」は、ワークフローとWebデータベース機能を備えたノーコード開発プラットフォームです。iPaaSと組み合わせて活用することで、業務の自動化を加速します。大企業向けに設計されており、複雑なワークフローにも柔軟に対応可能です。

「ERPフロント業務などの高速ノーコード開発を実現したい」「各部門の情報をスムーズに統合したい」といったケースにおすすめです。ぜひご検討ください。

資料ダウンロードはこちらからまとめ

本記事では、iPaaSについて解説しました。iPaaSの導入により業務を効率化できるだけでなく、開発負担の軽減やデータの有効活用といったメリットがあります。

iPaaSには、ノーコードで操作できるものから、より高度な技術が必要なものまでさまざまなタイプがあります。自社のITリテラシーに応じて、適切なレベルのiPaaSを選びましょう。

また、業務プロセスの完全自動化を検討しているなら、「SmartDB」との併用もおすすめです。

「SmartDB」は、ワークフローとWebデータベース機能を備えたノーコード開発プラットフォーム。直感的な操作が可能で、iPaaSと組み合わせることでさらなる業務効率化を実現できます。

「SmartDB」には以下のような特徴があります。

- 業務に合わせたマスタデータの活用

- 組織横断で利用できる統合データベース

- ERPシステムへの連携まで自動化するワークフロー

iPaaSの導入と併せて、ぜひ「SmartDB」の利用もご検討ください。

3分でわかる「SmartDB」

大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」で、どのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。

詳細・お申し込みはこちら